1 Grundlagen

1.1 Definition und Klassifikation

1.1.1 Begriff der Depression und Geltungsbereich der Leitlinie

Depressionen sind psychische Störungen, die durch einen Zustand deutlich gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit und Antriebsminderung über einen längeren Zeitraum gekennzeichnet sind. Damit verbunden treten häufig verschiedenste körperliche Beschwerden auf. Depressive Menschen sind durch ihre Erkrankung meist in ihrer gesamten Lebensführung beeinträchtigt. Es gelingt ihnen nicht oder nur schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen, sie leiden unter starken Selbstzweifeln, Konzentrationsstörungen und Grübelneigung sowie Schlaf- und Appetitstörungen. Depressionen gehen wie kaum eine andere Erkrankung mit hohem Leidensdruck einher, da diese Erkrankung in zentraler Weise das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl von Patient*innen beeinträchtigt.

Die Klassifikation unipolarer Depressionen erfolgt in der Regel kategorial, in Deutschland nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der WHO (siehe Kapitel 2.3 Diagnosestellung), international auch mit dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM) der American Psychiatric Association (APA) 32060, 4320. Zwischen den Klassifikationssystemen bestanden in der Vergangenheit diverse Unterschiede, die in einer mangelnden Vergleich- und Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen resultierten. In den neueren, überarbeiteten Versionen DSM-5 und ICD-11 hat sich die Klassifikation unipolarer Depressionen weitgehend angeglichen.

Der Geltungsbereich der NVL Unipolare Depression umfasst unipolare depressive Störungen, d. h. akute depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen, chronische depressive Störungen (inklusive Dysthymie) sowie zyklusassoziierte depressive Störungen (Depressionen in der Peripartalzeit, prämenstruelle dysphorische Störung und Depressionen in der Perimenopause). Bipolare Störungen und Hypomanien sind hingegen nicht Gegenstand diese Leitlinie.

1.2 Deskriptive Epidemiologie

1.2.1 Prävalenz und Inzidenz

Depressionen zählen zu den häufigsten, aber hinsichtlich ihrer individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung meistunterschätzten Erkrankungen. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression (alle Formen) zu erkranken (Lebenszeitprävalenz), liegt national wie international bei 16–20% 9878, 4487. In Deutschland lag das Lebenszeitrisiko für eine diagnostizierte depressive Störung in der repräsentativen bundesweiten Studie zur Gesundheit Erwachsener (DEGS1-MH) bei 11,6% 32051, 32052, 32622, in einer Auswertung der ebenfalls bundesweiten repräsentativen NAKO-Gesundheitsstudie bei 15,9%. In letzterer Kohorte litten gemäß kategorialer Bewertung (diagnostischer Algorithmus des PHQ-9) 5,8% der Teilnehmenden aktuell unter einer depressiven Störung bzw. 7,8% gemäß dimensionaler Bewertung (PHQ-9 Score ≥ 10) 32053.

In der DEGS-Studie wurde die Häufigkeit einer unipolaren Depression in der Allgemeinbevölkerung im Zeitfenster von 12 Monaten auf 8,2%, die 12-Monatsprävalenz für eine Major Depression auf 6,8% und für eine Dysthymie auf 1,7% geschätzt. Für die unipolare Depression entspricht dies ca. 5,3 Mio. Betroffenen in Deutschland, die in einem Zeitraum von 12 Monaten erkrankt sind 32052, 32622. Die 12-Monats-Prävalenz depressiver Episoden blieb gegenüber dem Bundesgesundheitssurvey von 1998 32101) in der Allgemeinbevölkerung zwar stabil, jedoch zeigte sich eine Verschiebung hin zu einer höheren Prävalenz bei jüngeren Frauen und zu einer insgesamt stärkeren Symptomschwere von Episoden. Insbesondere bei betroffenen Männern stieg der Grad der Beeinträchtigung durch eine depressive Störung 32084.

Laut Krankenkassen-Abrechnungsdaten stieg die Diagnoseprävalenz behandelter depressiver Störungen dagegen von 12,5% im Jahr 2009 auf 15,7% im Jahr 2017 (+ 26%) 32054. Diese Daten weisen auf die zunehmende Bedeutung von Depressionen in der ambulanten und stationären Versorgung hin.

1.2.2 Soziodemographische Faktoren

Verschiedene soziodemographische Faktoren sind mit der Prävalenz und Inzidenz depressiver Störungen assoziiert: So erkranken Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer und die Ersterkrankung tritt früher auf (siehe dazu auch Kapitel 10.3 Genderspezifische Aspekte).

Depressionen können in jedem Lebensalter auftreten. Im Bundesgesundheitssurvey erkrankten in Deutschland 50% aller Betroffenen bereits vor ihrem 31. Lebensjahr erstmalig 10487 und die Erkrankungsraten in jüngeren Altersgruppen sowie in Kindheit und Adoleszenz nehmen zu 9885. Im höheren Lebensalter sind Depressionen die häufigste psychische Störung. In stationären Einrichtungen der Altenpflege wird die Prävalenz von Depressionen auf bis zu 50% geschätzt 32102. Auch die Suizidrate, v. a. bei Männern, ist bei Hochbetagten am höchsten (ausführlich siehe Kapitel 10.1 Ältere Patient*innen).

Der Familienstand und das Vorhandensein bzw. Fehlen einer vertrauensvollen persönlichen Beziehung sind als Protektiv- bzw. Risikofaktoren bei unipolaren Depressionen gesichert 9887. Getrennte, geschiedene und verwitwete Personen und solche ohne enge Bezugspersonen erkranken eher. In der DEGS-Studie fand sich eine deutlich erhöhte 12-Monatsprävalenz affektiver Störungen für diese Gruppe von 16,3% im Vergleich zu Personen, die in einer festen Partnerschaft leben (7,1%) 32052.

Unter den sozioökonomischen Faktoren korrelieren ein höheres Bildungsniveau und eine sichere berufliche Anstellung mit niedrigeren Depressionsraten 9878, 4487, 9887. In der DEGS-Studie war die 12-Monatsprävalenz affektiver Störungen bei Personen aus der unteren sozialen Schicht mit 14,0% mehr als doppelt so hoch als bei Personen aus hohen sozialen Schichten (6,3%) 32052. Darüber hinaus haben Menschen, die in städtischer Umgebung und in Mietwohnungen leben, eine substanziell höhere Depressionsrate als diejenigen, die auf dem Land und in einem Eigenheim wohnen 9887. Die 12-Monatsprävalenz affektiver Störungen von Personen, die in Gemeinden mit unter 20 000 Einwohnern leben, lag in der DEGS-Studie mit 7,8% deutlich niedriger im Vergleich zu Personen, die in Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern leben (13,9%) 32052.

1.2.3 Komorbide psychische Störungen

Depressive Störungen treten häufig zusammen mit anderen psychischen Störungen auf. In der DEGS1-MH-Studie wurde bei 60,7% aller Patient*innen mit unipolaren depressiven Störungen bezogen auf die letzten 12 Monate vor der Untersuchung das Vorliegen einer Komorbidität erfasst, darunter bei 24,1% drei und mehr zusätzliche Diagnosen 31836. Besonders häufig sind komorbide Angst- und Panikstörungen sowie substanzbezogene Störungen (Alkohol, Medikamente, Drogen). Auch Essstörungen, somatoforme Störungen, Persönlichkeitsstörungen sowie Zwangsstörungen kommen im Zusammenhang mit depressiven Störungen häufig vor. Patient*innen mit komorbiden Erkrankungen haben ein höheres Chronifizierungsrisiko, eine ungünstigere Prognose und ein erhöhtes Suizidrisiko 4652.

Zur Prävalenz und Inzidenz sowie zur Behandlung von Depressionen bei einzelnen komorbiden psychischen Störungen siehe Kapitel 11 Komorbidität.

1.2.4 Komorbide somatische Erkrankungen

Die Wechselwirkungen zwischen somatischen und psychischen Erkrankungen sind vielfältig und besonders für depressive Störungen gut belegt. Zum einen sind schwere körperliche Erkrankungen häufig mit psychischen Belastungen verbunden, die das Ausmaß einer behandlungsbedürftigen depressiven Störung erreichen können. Zum anderen haben Patient*innen mit depressiven Störungen ein erhöhtes Risiko für verschiedene somatische Erkrankungen bzw. eine verschlechterte Prognose bezüglich deren Verlauf. Dazu zählen u. a. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Schlaganfall, Kopf- und Rückenschmerzen, Asthma bronchiale, Allergien, Diabetes mellitus und Infektionserkrankungen.

Zur Prävalenz und Inzidenz sowie zur Behandlung von Depressionen bei einzelnen komorbiden somatischen Erkrankungen siehe Kapitel 11 Komorbidität.

1.2.5 Folgewirkungen und gesellschaftliche Relevanz depressiver Störungen

Depressive Störungen zählen zu den wichtigsten Volkskrankheiten, mit weiterhin zunehmender Tendenz 32056. Sie führen zu einer starken Beeinträchtigung der körperlichen und psychischen Befindlichkeit, und die Alltagsaktivitäten sind durch eine Depression deutlich beeinträchtigt. Nach der Global Burden of Disease Studie stehen unipolare Depressionen weltweit und auch in Deutschland an dritter Stelle der das Leben durch Behinderung beeinträchtigenden Volkskrankheiten (years lived with disability) 32099. Bezogen auf das Leben beeinträchtigende und verkürzende Volkskrankheiten (disability adjusted life years) stehen sie aktuell an fünfzehnter Stelle 32097. Bezogen auf psychische Störungen haben sie bei beiden Endpunkten die größte Bedeutung, lediglich mit Ausnahme der Altersgruppe der Kinder bis 14 Jahre 32087.

Darüber hinaus gehen depressive Störungen mit einer hohen Mortalität einher. Patient*innen mit Depression haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine ca. zweifach erhöhte Mortalität und eine durchschnittlich reduzierte Lebenserwartung um 7–14 Jahre 32086, 32091. Diese sogenannte "Exzessmortalität" ist nicht nur durch die erhöhte Suizidrate depressiver Patient*innen erklärbar, sondern zum Teil auch durch deren erhöhtes Risiko für körperliche und substanzbedingte Erkrankungen sowie krankheitsfördernde Lebensstilfaktoren 32091, 32093. Depressionen stellen darüber hinaus die häufigste psychische Ursache für Suizide dar: In Deutschland nehmen sich pro Jahr etwa 10 000 Menschen das Leben, von denen zwischen 40% und 70% vermutlich auf depressive Störungen zurückgehen 31821. Die Suizidrate bei depressiven Menschen ist etwa 20-mal höher als in der Durchschnittsbevölkerung 32086. Die Suizidgefahr bei depressiven Menschen ist zudem durch komorbide psychische Störungen erhöht, die zusätzlich stressinduzierend sind bzw. mit verringerter Impulskontrolle einhergehen.

Depressive Störungen haben darüber hinaus gravierende Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen und die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen. Sie reduzieren die berufliche Leistungsfähigkeit, da zu der allgemeinen Antriebsstörung noch Konzentrations- und andere kognitive Probleme kommen 32085.

Aber nicht nur für die Betroffenen selbst ist eine depressive Störung mit zahlreichen Beeinträchtigungen verbunden, sie belastet auch Angehörige und erfordert von diesen ein hohes Maß an Verständnis und Geduld. Familiäre und Partnerbeziehungen leiden häufig, wenn ein Familienmitglied an einer Depression erkrankt. Die depressive Störung eines Elternteils hat auch Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung 9926. So zeigen Kindern depressiver Mütter eine verlangsamte motorische und kognitive Entwicklung, Schulprobleme, Verhaltensauffälligkeiten und ein verringertes Selbstwertgefühl sowie erhöhte Raten an internalisierenden und externalisierenden Störungen 32089. Depressionen bei Vätern zeigen ähnliche Auswirkungen 32096. Mögliche Mechanismen beinhalten genetische und Gen-Umwelt-Faktoren, dysfunktionale neuroregulatorische Mechanismen, krankheitsbedingte Defizite, auf die Bedürfnisse des Kindes adäquat zu reagieren, und generell erhöhte Stressfaktoren im Lebenskontext betroffener Kinder. Faktoren wie gutes soziales Eingebundensein, kindliches Selbstvertrauen und die Unterstützung durch den anderen Elternteil moderieren den Zusammenhang zwischen elterlicher Depression und kindlicher Entwicklung 32088.

Gesundheitsökonomische Relevanz depressiver Störungen

Depressive Störungen sind mit hohen direkten und indirekten Kosten verbunden. Krankenkassendaten zeigen, dass depressive Episoden zu den häufigsten Einzeldiagnosen im Zusammenhang mit Arbeitsausfalltagen (AU-Tage) zählen 32048, 32049, 32050. Beispielsweise berichtet die BKK, dass es im Jahr 2018 infolge depressiver Episoden zu 904 AU-Tagen je 1 000 beschäftigte Mitglieder kam (Männer 743, Frauen 1 105); pro Fall waren die Versicherten im Schnitt 53,6 Tage krankgeschrieben (Männer 54,4, Frauen 53,0). Für Arbeitsunfähigkeit aufgrund rezidivierender depressiver Störungen wurden 326 AU-Tage je 1 000 beschäftigte Mitglieder berichtet (Männer 246, Frauen 427; 64,6 Tage/Fall [Männer 62,2, Frauen 66,4]) 32048. Nach Erhebungen der DAK entfallen 4,2% der Einzeldiagnosen an den AU-Tagen auf depressive Episoden (1,1% aller Fälle), die damit auf Rang 3 hinter Atemwegsinfektionen und Rückenschmerzen liegen 32049.

Die direkten Kosten von Depressionen, das heißt die Inanspruchnahme von medizinischen Heilbehandlungen, Präventions-, Rehabilitations- und Pflegemaßnahmen betrugen im Jahr 2015 2,9 Mrd. Euro bei Männern und 5,8 Mrd. Euro bei Frauen 32055. Pro Patient*in fallen pro Jahr im Schnitt zwischen 3 000 und 5 000 Euro Gesamtkosten an 32078.

Um die indirekten Kosten darzustellen, werden die durch eine Erkrankung verlorenen Erwerbstätigkeitsjahre berechnet. In diese Kennzahl gehen die Ausfälle durch Arbeitsunfähigkeit, Invalidität oder vorzeitigen Tod der erwerbstätigen Bevölkerung ein. Im Jahr 2008 lagen die verlorenen Erwerbstätigkeitsjahre für alle Erkrankungen bei 4,25 Mio. Jahren, für psychische Störungen bei 763 000 Jahren. Davon war nahezu ein Drittel auf die Gruppe der affektiven Störungen zurückzuführen 32057. Aktuellere Daten zu indirekten Kosten der Depression fehlen 32078, hierzu besteht Forschungsbedarf.

Frühberentungen aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit sind am häufigsten durch psychische Erkrankungen bedingt, insbesondere durch depressive Erkrankungen. Allein 2015 wurden in Deutschland etwa 31 000 Menschen wegen depressiver Störungen vorzeitig berentet (ca. 10 500 Männer, 20 500 Frauen; inkl. rezidivierende depressive Störungen) 32058. Die Betroffenen waren zu dieser Zeit im Schnitt etwas über 50 Jahre alt 32059. Während die Gesamtzahl der Frühberentungen in den Jahren 2010 bis 2012 tendenziell sank, ist beim Anteil der Frühberentungen durch Depressionen ein Anstieg zu verzeichnen 32058.

Trotz eines wachsenden öffentlichen Bewusstseins sind psychische Probleme, so auch Depressionen, immer noch mit einem Stigma assoziiert 5707, 32081.

1.3 Ätiopathogenese und Risikofaktoren

Depressionen umfassen kein homogenes Krankheitsbild. Erklärungshypothesen lassen sich vereinfacht biologischen und psychosozialen Modellvorstellungen zuordnen, wobei keiner dieser Ansätze bisher eine überzeugende Erklärung liefern konnte. Multifaktorielle Erklärungskonzepte gehen von einer Wechselwirkung aus biologischen und psychosozialen Faktoren aus, wobei die Bedeutung der einzelnen Faktoren individuell erheblich variieren kann. Nach dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell treten depressive Störungen erst im Zusammenspiel mit Vulnerabilitätsfaktoren einerseits und aktuellen psychosozialen oder somatischen Auslösefaktoren andererseits auf (ausführlich siehe 32083).

Tabelle 2: Risikofaktoren für das Auftreten depressiver Störungen

Tabelle 2: Risikofaktoren für das Auftreten depressiver Störungen

Tabelle 2: Risikofaktoren für das Auftreten depressiver Störungen

|

biologische Faktoren

soziodemografische Faktoren

psychische Faktoren

psychosoziale Risikofaktoren

Lebensstilfaktoren

|

|

Die Liste stellt eine Auswahl der in 32083 und 32061 identifizierten Risikofaktoren dar. |

Psychosoziale Faktoren gelten als diagnoseunspezifische, prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren, die zur Erhöhung von Depressionsraten beitragen. Umgekehrt kann eine psychische Störung psychosoziale Belastungen verstärken (z. B. reduzierte Sozialkontakte, interpersonelle Konflikte, Arbeitsplatzverlust).

Bezüglich prospektiver Biomarker für Depressionen fand ein systematischer Review keine signifikanten Assoziationen im Hinblick auf Indikatoren mittels Bildgebung und Immunologie. Cortisol zeigte als einziger hormoneller Faktor eine signifikante Assoziation mit Depressionen, war jedoch nicht prädiktiv für deren Diagnosestellung. Die weiteren Biomarker waren für einen Vergleich zu heterogen 32090.

Bezüglich genetischer Marker legen Familienstudien eine Heritabilität von ca. 35% nahe 32079. Man geht davon aus, dass viele Gene mit kleinen Effekten zu einem polygenetischen Risiko beitragen; allerdings sind die Befunde nicht einheitlich 32080. Auch eine Gen-Umwelt-Interaktion wird diskutiert: So könnte das Vorhandensein eines bestimmten Allels des Serotonin-Transportergens bei negativen frühen Umwelterfahrungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für spätere depressive Entwicklungen verbunden sein 32215. Die Diskussion um die Rolle von Genen als Vulnerabilitätsmarker ist jedoch kontrovers, und es wurden bei den bislang untersuchten Kandidatengenen keine signifikanten Haupt- oder Interaktionseffekte identifiziert 32077.

1.4 Verlaufsformen und prognostische Faktoren

Depressionen verlaufen typischerweise episodisch, d. h. die Krankheitsphasen sind zeitlich begrenzt und klingen häufig auch ohne therapeutische Maßnahmen ab 32106. In Untersuchungen aus der Zeit vor Einführung der Psychopharmaka lag die durchschnittliche Episodendauer einer unipolaren Depression bei sechs bis acht Monaten 32083. Eine effektive Behandlung verkürzt die Dauer der depressiven Episoden; sie liegt dann geschätzt bei 16 Wochen, wobei bei ungefähr 90% der Patient*innen die depressive Episode als mittel- bis schwergradig eingeschätzt wird 5482.

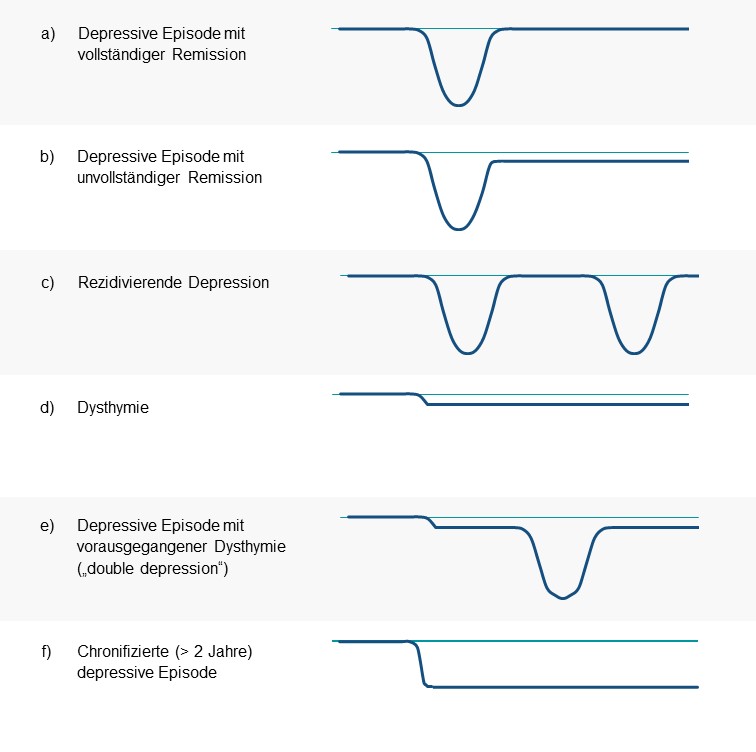

Die Verläufe depressiver Störungen weisen eine große interindividuelle Variabilität auf (Abbildung 1). Eine depressive Episode kann vollständig remittieren, so dass die Patient*innen in der Folgezeit völlig symptomfrei sind (Beispiel a). Bei unvollständiger Remission bleibt eine Residualsymptomatik bestehen (Beispiel b), die u. a. das Risiko für eine erneute depressive Episode erhöht (Beispiel c). Eine Dysthymie ist durch eine mindestens seit zwei Jahren bestehende subsyndromale depressive Symptomatik gekennzeichnet (Beispiel d), aus der sich eine zusätzliche depressive Episode entwickeln kann (Beispiel e), eine sogenannte doppelte Depression (Englisch: double depression). Hält eine depressive Episode länger als zwei Jahre ohne Besserung bzw. Remission an, spricht man von einer chronischen oder persistierenden Depression (Beispiel f). Zur Kodierung der verschiedenen Verläufe gemäß ICD siehe Kapitel 2.3.3 Erfassung von Dauer und Verlauf depressiver Episoden.

|

|

Die Häufigkeit der verschiedenen Verlaufsformen unipolarer Depressionen wurden in verschiedenen epidemiologischen Studien untersucht. In einer amerikanischen Langzeitstudie (n = 400) lag nach 6 Monaten die Remissionsrate bei 50%. Nach 2 Jahren waren noch 21% der Patient*innen trotz fortgesetzter Behandlung symptomatisch, nach 5 Jahren bei teilweiser Weiterbehandlung noch 12% und nach 10 Jahren noch 7% 5466, 16001, 9950. In einer niederländischen Studie (n = 7 076) waren nach 3 Monaten 50% der in der Mehrzahl (67%) behandelten Patient*innen remittiert, 63% nach 6 Monaten und 76% nach einem Jahr. Bei einem Drittel der Betroffenen trat lediglich eine partielle Besserung ein; besonders bei langjährigem Krankheitsverlauf blieb eine Restsymptomatik bestehen 9951. Das Risiko für eine Chronifizierung der depressiven Beschwerden liegt in Studien bei etwa 15–30% 32083, 32094, 32092.

1.4.1 Rückfall- und Rezidivrisiko

Nach einer ersten depressiven Episode kommt es bei etwa 40–60% der Patient*innen zu einem Rückfall oder Rezidiv, und mit jeder folgenden Episode steigt dieses Risiko um weitere 16% 5907, 5518, 27332, 9957, 31245. Angst et al. nehmen an, dass 20–30% der affektiven Störungen singulär, jedoch 70–80% rezidivierend verlaufen 9958. Betrachtet nach Jahresintervallen, liegt das Rückfallrisiko abhängig von der Art der Behandlung nach dem ersten Jahr bei 30–40% 5466, 4474 und nach 2 Jahren bei 40–50% 5466, 4801, 4842. Das kumulative Risiko für eine erneute depressive Episode steigt also, je länger der Beobachtungszeitraum ist. Das individuelle Risiko sinkt, je länger die Patient*innen rezidivfrei bleiben 31245.

In Tabelle 3 sind beispielhaft Risikofaktoren aufgeführt, die in einem in der themenübergreifenden systematischen Recherche identifizierten Cochrane-Review sowie selektiv eingebrachten Studien genannt wurden. Die konsistentesten Zusammenhänge fanden sich dabei für depressionsbezogene Faktoren. Weitere Faktoren, z. B. aus den Bereichen Demografie oder Persönlichkeit, wurden oft nur in einzelnen Studien untersucht, die Assoziation war nur schwach oder aber in den verschiedenen Studien widersprüchlich. Zusammenfassend sind somit zwar viele potenzielle Risikofaktoren für Rückfälle bzw. Rezidive bekannt, diese sind aber wenig spezifisch und haben daher jeder für sich genommen eine nur geringe prädiktive Aussagekraft. Prognostische Modelle zur Evaluation des Rückfall- und Rezidivrisikos, die verschiedene Risikofaktoren kombinieren, erscheinen bisher methodisch nicht befriedigend 31246.

Tabelle 3: Risikofaktoren für Rückfälle/Rezidive

Tabelle 3: Risikofaktoren für Rückfälle/Rezidive

Tabelle 3: Risikofaktoren für Rückfälle/Rezidive

|

depressionsbezogene Risikofaktoren |

weitere Risikofaktoren |

|---|---|

|

|

|

Die Liste stellt eine Auswahl der in systematischen Übersichtsarbeiten identifizierten Korrelationen auf, wobei für einzelne Faktoren teils nur sehr geringe und/oder widersprüchliche Evidenz vorliegt 31246, 31292, 31293, 31294. |

|

1.4.2 Risikofaktoren für Nichtansprechen und Chronifizierung

Die Prädiktoren für ein dauerhaftes Nichtansprechen auf eine Behandlung (Tabelle 4) oder für eine Chronifizierung depressiver Störungen (Tabelle 5) ähneln im Wesentlichen den Risikofaktoren für die Entstehung von Depressionen und denjenigen für Rückfälle und Rezidive.

Tabelle 4: Prädiktoren eines ungünstigen Ansprechens bzw. Nichtansprechens bei depressiven Störungen

Tabelle 4: Prädiktoren eines ungünstigen Ansprechens bzw. Nichtansprechens bei depressiven Störungen

Tabelle 4: Prädiktoren eines ungünstigen Ansprechens bzw. Nichtansprechens bei depressiven Störungen

|

|

Die Liste stellt eine Auswahl der in systematischen Übersichtsarbeiten identifizierten Prädiktoren dar, wobei für die einzelnen Faktoren nur sehr geringe und teilweise widersprüchliche Evidenz vorliegt 31108, 31110, 31109, 32064, 32065. |

Tabelle 5: Prädiktoren eines chronischen Verlaufs depressiver Störungen

Tabelle 5: Prädiktoren eines chronischen Verlaufs depressiver Störungen

Tabelle 5: Prädiktoren eines chronischen Verlaufs depressiver Störungen

|

|

Die Liste stellt eine Auswahl der in 32094, 32095 identifizierten Risikofaktoren dar. |

Mehr zur NVL Unipolare Depression

-

Flyer: Was ist wichtig? Was ist neu?

Die Kernaussagen der NVL für Ärztinnen und Ärzte zusammengefasst.

-

Foliensatz

Für Präsentationen zu den NVL bei Kongressen.

-

Unipolare Depression – Algorithmen

Mit aktiven Verweisen direkt in die Leitlinie.

-

Depression – Antidepressiva: Was ist beim Absetzen zu beachten?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Antidepressiva: Was sollte ich wissen?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Antidepressiva: Was tun, wenn ein Antidepressivum nicht wirkt?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Antidepressiva: Hilft ein genetischer Test das richtige Mittel zu finden?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Hilft Johanniskraut gegen Depressionen?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Ist eine Krankschreibung für mich sinnvoll?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Psychotherapie und Antidepressiva: Was sind Vor- und Nachteile?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Sind Benzodiazepine bei einer Depression ratsam?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Sind Zauberpilze, Cannabis oder Lachgas sinnvoll?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Was bringen mir Sport und Bewegung?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Was ist eine repetitive Transkranielle Magnetstimulation?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Was passiert bei einer Elektrokonvulsions-Therapie?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Was sollten Angehörige wissen?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Welche Behandlung ist für mich geeignet?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Wie erkenne ich eine Depression?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression – Wo finde ich Hilfe?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression: Psychotherapie – Welche Verfahren gibt es?

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Patientenleitlinie Depression

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression - Angehörige und Freunde

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

-

Depression - Schwangerschaft und Geburt

Sie werden weitergeleitet auf unsere Seite Patienten-Information.de

Bitte beachten Sie, dass nur die unter www.leitlinien.de enthaltenen Dokumente des Programms für Nationale VersorgungsLeitlinien durch die Träger des NVL-Programms autorisiert und damit gültig sind. Bei NVL-Dokumenten, die Sie von anderen Webseiten beziehen, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Gültigkeit.

-

Langfassung

NVL Unipolare Depression, Version 3.2, 2022

-

Kurzfassung

NVL Unipolare Depression, Version 3.2, 2022

Das Archiv enthält abgelaufene, zurückgezogene Dokumente zur Nationalen Versorgungsleitlinie Unipolare Depression.

-

Langfassung, Version 3.1

ersetzt durch Version 3.2, Juli 2023

-

Kurzfassung, Version 3.1

ersetzt durch Version 3.2, Juli 2023

-

Langfassung, Version 3.0

ersetzt durch Version 3.1, Januar 2023

-

Kurzfassung, Version 3.0

ersetzt durch Version 3.1, Januar 2023

-

Langfassung, Version 3, Konsultationsfassung

ersetzt durch Version 3.0, September 2022

-

Langfassung, 2. Auflage, Version 5

ersetzt durch Version 3.0, September 2022

-

Langfassung, 2. Auflage, Version 4

ersetzt durch Version 5, März 2017. Begründung: redaktionelle Änderungen

-

Langfassung, 2. Auflage, Version 3

ersetzt durch Version 4, Oktober 2016. Begründung: redaktionelle Änderungen

-

Langfassung, 2. Auflage, Version 2

ersetzt durch Version 3, März 2016. Begründung: redaktionelle Änderungen

-

Langfassung, 2. Auflage, Version 1

ersetzt durch Version 2. Begründung: Ergänzt wurden in den Empfehlungskästen die Levels of Evidence (LoE) für die im Rahmen des Updates nicht modifizierten, sondern bestätigten Empfehlungen.

-

Langfassung, 2. Auflage, Konsultationsentwurf

ersetzt durch Finalfassung. 2. Auflage, Version 1, November 2015.

-

Langfassung, 1. Auflage, Version 5

ersetzt durch 2. Auflage, Version 1, November 2015.

-

Langfassung, 1. Auflage, Version 1.3

ersetzt durch Version 5, Juni 2015. Begründung: Grundsätzliche Änderung der vorgegebenen Gültigkeit aller NVL von vier auf fünf Jahre, Einführung neuer Versionsnummerierung, Ergänzung der DOI sowie redaktionelle Änderungen. Gültigkeit auf Antrag des Leitliniensekretariates nach Überprüfung verlängert bis zum 31.08.2015

-

Langfassung, 1. Auflage, Version 1.2

ersetzt durch Version 1.3, Januar 2012. Begründung: Ergänzungen zu Citalopram und Escitalopram im Kapitel "H 3.6.2.1 Kardiovaskuläre Erkrankungen und Schlaganfall"

-

Langfassung, 1. Auflage, Konsultationsentwurf, Version 1.2

ersetzt durch Finalfassung. Begründung: Ende der Konsultationsphase am 28. August 2009

-

Langfassung, 1. Auflage, Version 1.1

ersetzt durch Version 1.2, August 2011. Begründung: Änderung zu Reboxetin, redaktionelle Änderungen

-

Langfassung, 1. Auflage, Konsultationsentwurf, Version 1.1

ersetzt durch Version Kons. 1.2, Juli 2009. Begründung: Ergänzung Kapitel 4

-

Langfassung, 1. Auflage, Version 1.0

ersetzt durch Version 1.1, Dezember 2009. Begründung: Korrektur der Zusammenfassung des systematischen Reviews von Rose et al. 2003, S. 138

-

Langfassung, 1. Auflage, Konsultationsentwurf, Version 1.0

ersetzt durch Version Kons. 1.1, Juni 2009. Begründung: Redaktionelle Änderungen im Impressum, inhaltlich unverändert

-

Kurzfassung, 2. Auflage, Version 1

PDF zum Download

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 5 - englisch

Gültigkeit abgelaufen, November 2015. Begründung: Veröffentlichung der Langfassung, 2. Auflage

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 5

Gültigkeit abgelaufen, November 2015. Begründung: Veröffentlichung der Langfassung, 2. Auflage

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 1.3 - englisch

ersetzt durch Version 5, Juni 2015. Begründung: Extension of the validity period from four to five years for all NDMG in principle, new version numbering, addition of the DOI, editorial changes. Validity extended until August 31, 2015 on request of the guideline office

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 1.3

ersetzt durch Version 5, Juni 2015. Begründung: Grundsätzliche Änderung der vorgegebenen Gültigkeit aller NVL von vier auf fünf Jahre, Einführung neuer Versionsnummerierung, Ergänzung der DOI sowie redaktionelle Änderungen. Gültigkeit auf Antrag des Leitliniensekretariates nach Überprüfung verlängert bis zum 31.08.2015

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 1.2 - englisch

ersetzt durch Version 1.3, Januar 2012. Begründung: Anpassung der Versionsnummerierung an Langfassung, erste Version: 1.2

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 1.2

ersetzt durch Version 1.3, Januar 2012. Begründung: Anpassung der Versionsnummerierung an Langfassung

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 1.1

ersetzt durch Version 1.2, August 2011. Begründung: Änderung zu Reboxetin, redaktionelle Änderungen

-

Kurzfassung, 1. Auflage, Version 1.0

ersetzt durch Version 1.1, Dezember 2009. Begründung: Anpassung der Versionsnummerierung an Langfassung, ohne inhaltliche Änderungen

-

Leitlinienreport, Version 3, Konsultationsfassung

ersetzt durch Version 3.0, September 2022

-

Leitlinienreport, 2. Auflage, Version 5

ersetzt durch Version 3.0, September 2022

Hinweise und Kommentare

Sie haben Hinweise und Kommentare zu unserem Internetangebot?